Abandon...って訳じゃないよなあ。

前回の続き。

自然に飲み込まれたS集落を後にし、再びC集落への道へと復旧し、歩みを進めます。

山道の小さなピークにお地蔵様が鎮座していました。

毛糸で丁寧に編まれた帽子や前掛け等で、防寒具一揃いです。

手入れが行き届いているということは、集落が近い証拠です。

(近年新しくお洋服をイメチェンしたみたい。世の中には優しい人もいるものです。)

お地蔵様って言えば前掛けと三度笠、という古典的なイメージがありますが、

横須賀に行ったらスカジャン着てるお地蔵様とかいないかな。ご当地地蔵。

地元の集落に彫師がいたのでしょうか。

それとも流れの人でしょうか。真意は分からぬ。

(この付近に「B集落」が現在でもありますが、その語源説の1つに

『Bの近くに彫刻師が居住しており、ある時Bにて桂の木に仏像を彫刻したので、

村の呼び名となり、転じて今の地名となった』というものがあります。『山村を歩く』著:岡田喜秋)

急な坂道を降りていくと、見えてきました。C集落です。

杉林の中に居を構える村の家々。

当時の道を歩きながら、ここに住んでいた人々の気持ちに思いを馳せる。

誰にも手入れされなくなった土壁は次第に風化して、やがて土に還る一瞬を今に留めています。

その時がいつかは僕には分かりませんが、この地に様々な歴史やドラマがあったのは事実。

大きな災害でもなければ、人々が住み慣れた村を一斉に降りる事は考えにくく、

きっとそこには何年、何十年ものタイムラグがあったのでしょう。

新たな地へ旅立った人、残って住み続けた人、全ての分岐点はこの地にあるのです。

崩壊間近の民家の電燈の紐は、侵入してくる風で揺られ、

物悲しさを暗に語るようです。

古くには10を超える家々があり、急峻な立地にも関わらず、

多くの親子連れがこの地で日々を暮らしていました。

日本が経済成長で湧き立ち、やれビートルズだ、アポロ11号だと騒ぐ頃に、

密かな山奥では村の子と一緒に山を降りて、近くの小学校へ通う長閑な日々が確かにありました。

このダルマも、誰かの心を動かしたエピソードがあるのかもしれません。

その誰かの行く末は神のみぞ知るところです。

幾分綺麗に残っている家が見られました。

恐らく比較的築浅のようですが、住居に入る不届き者の為に措置を行った、とあるようです。

侵入など無粋極まることはせず、朽ちていく様を見届けるに留まりましょう。

恐らく離村の声が上がる頃には倒壊して、既に苔の侵略に抗えなくなった建物。

錆びた釘が必死の抵抗を見せますが、時間の問題です。

いずれ大地に戻り、歴史に幕を閉じる日が来るのでしょう。

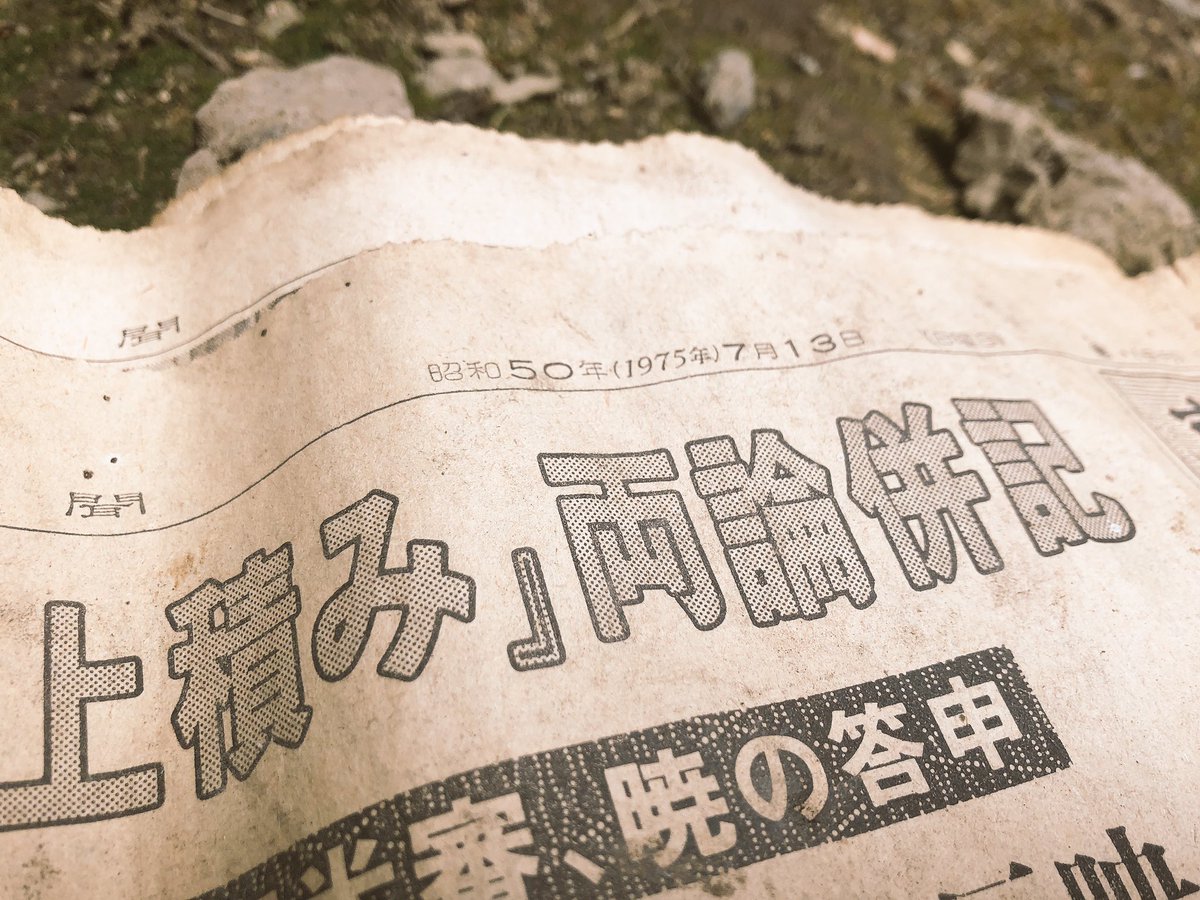

およそ45年前の東京新聞が落ちていました。

僕の親が大学受験をしていた頃の話です。

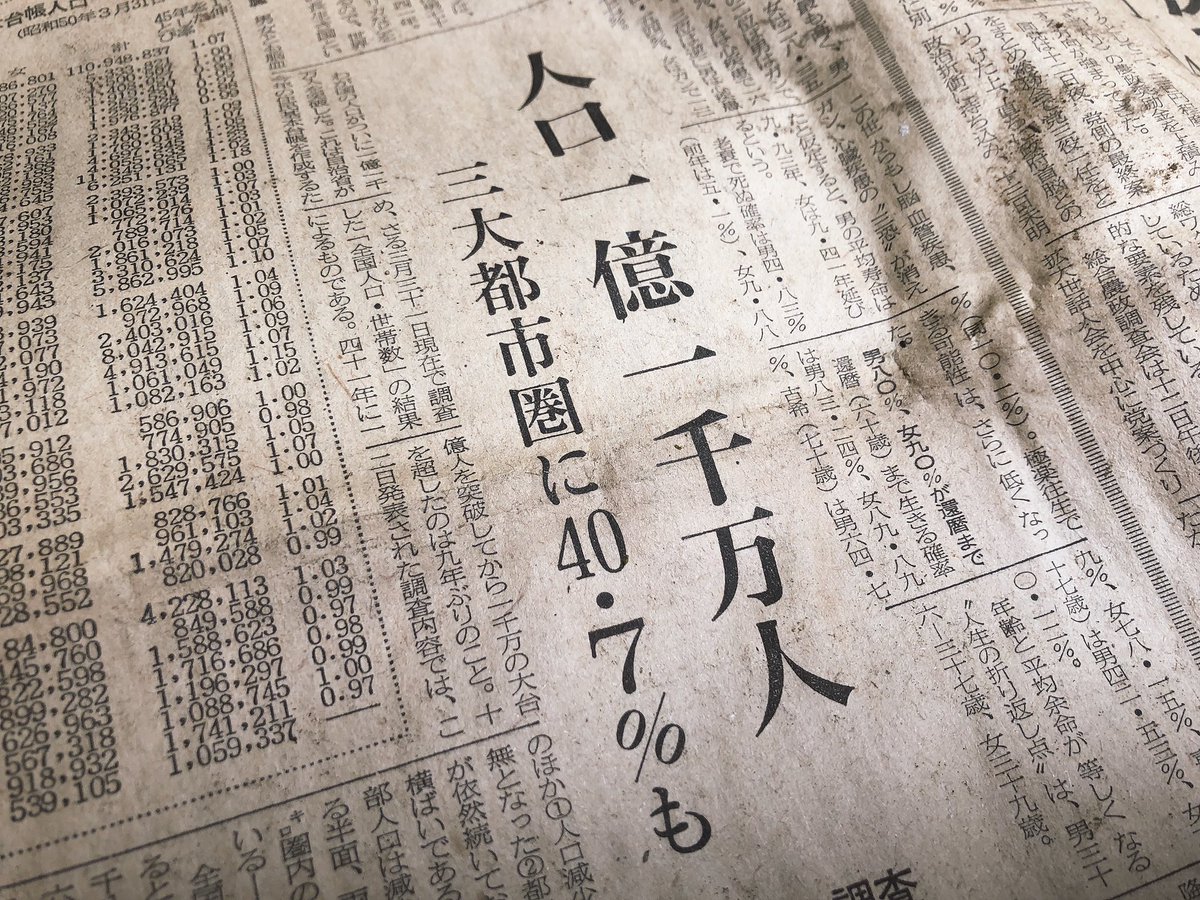

現在の日本の人口はおよそ1億2700万人。

2007年をピークに少しずつ少子高齢化の波に押され、下がって来ています。

それなのに三大都市圏の人口は全体の51%を超えている。

その影響を受けるのが地方であり、そこで消えゆく集落なのです。

誰が悪いって話でもないから、一生解決しないのでしょうね、これは。

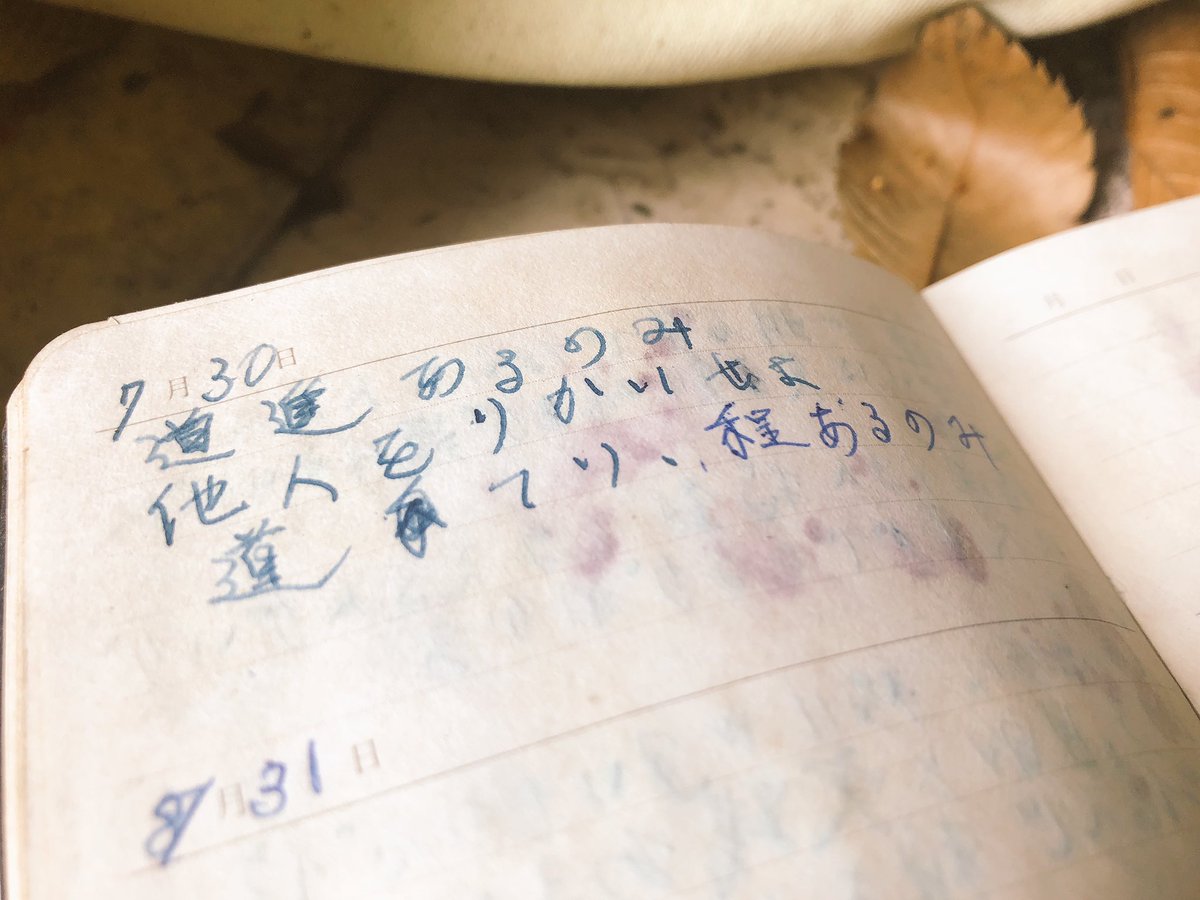

風雨に晒された手帳の中には、持ち主の心境が鮮明に浮かんでいました。

風呂小屋の窓際に、ぽつんと忘れられた髭剃り。

どうやら貝印製のようですね。もう髭剃りとしての役目を終えて、

過ぎ去り廃屋で余生を送っています。

機械にはあまり詳しくないですが…こういうゴチャゴチャしたのは大好物です。

人類の英知の結晶が、この手のひら大に詰まっている。

ネックが割れたアコースティックギターが、空虚なサウンドホールをぽっかり開けて佇んでいました。

僕は高校生の時にDEPAPEPEに憧れて、アコギを買ったことがありますが

僕の手には余る存在だったみたいで、早々に音楽業界への道は諦めました。

あのまま進んでいたらどうなっていたのでしょうか。

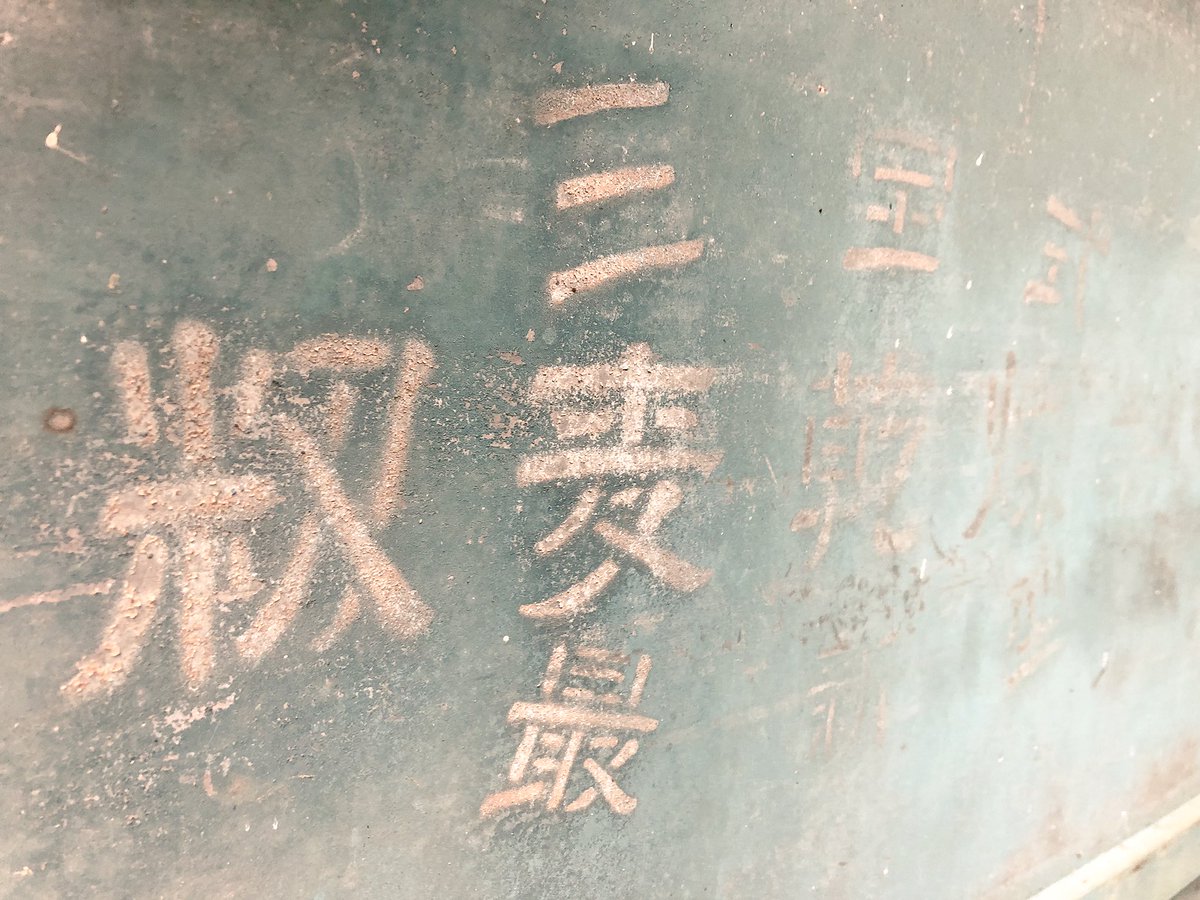

麦を焙煎する機械でしょうか。当時の「最新型」と銘打っています。

(土地が狭小で傾斜地であり、水が豊富にあるわけでないので稲作は行われず、

古来は粟、稗、麦、蕎麦や大豆等を主とする焼畑農業を行っていました。

それでも半年を支える程にしか足りず、トチやクリの実を揉んで食用としていたとされます。)

昭和30~40年代に流行した手回し脱水付洗濯機。

農具がきちんと整理され、ここの住民は整理整頓がきちんと出来る人だったみたいです。

僕なんかいつになっても出来ないのに…。

町の中を流れる静かな沢は、少しずつ砂利や石が堆積して、溜まり場となっていました。

地中を通って少しずつ下流に流れているようですが、いつか涸れ沢となる日が来るかもしれません。

集落の中に数株、フクジュソウが黄色い花を咲かせていました。

詳しくは定かではありませんが、秩父にはいくつかの群落地があるそうです。

住人の誰かが種を蒔いて、育てていたのでしょうか。

何気に見ることがなかったので、嬉しい。

長々とお邪魔しましたが、気づいたらもう11時を回っています。

かつての住民も、昼食の時間です。

僕がいてご迷惑をおかけするのも悪いのでお暇としましょうかね。

それでは失礼致しました。また、いつか。

S集落を過ぎ、大黒天へと戻って来ました。

本日の昼食は、海の無い県の山の奥地で食べるシーフードヌードルです。んまい。

…最近ラーメンを食べるからか、太りそう。

1時間半ほどで駐車場へ戻ってきました。

誰ともすれ違わない、穏やかなハイキングを楽しみました。

この後は車を動かして、「この集落のルーツとは」「離村と『ある建造物』の関係性とは」、

その秘密を探る旅に出ることにしました。

まーた次回に続くんじゃ。

(※廃村探索は非常にデリケートな趣味です。マナーを守った上での娯楽だと言うことを意識した

行動をお願いいたします。)